メルセデス・ベンツ、空力技術の多面的アプローチ。効率・快適性・安全性を支える「見えない力」

- Cd値最適化でEV航続距離向上、1Cdポイント減=1km延長の効果

- 静粛性を高めるエアロアコースティクスと独自の心理音響評価

- 視界確保やオープンカー快適性まで追求する空力開発

自動車の効率と快適性を大きく左右する要素の一つが空力性能です。特に長距離走行においては、空気抵抗が最大の影響因子となります。Cd値をわずか0.001低減するだけで、WLTPサイクルにおける重量換算で10kg軽量化に相当し、電気自動車では約1kmの航続距離延長につながります。空気抵抗は速度の二乗に比例して増加するため、高速域での低Cd値の効果は極めて大きく、メルセデス・ベンツが掲げる「Real Life Efficiency」に直結します。

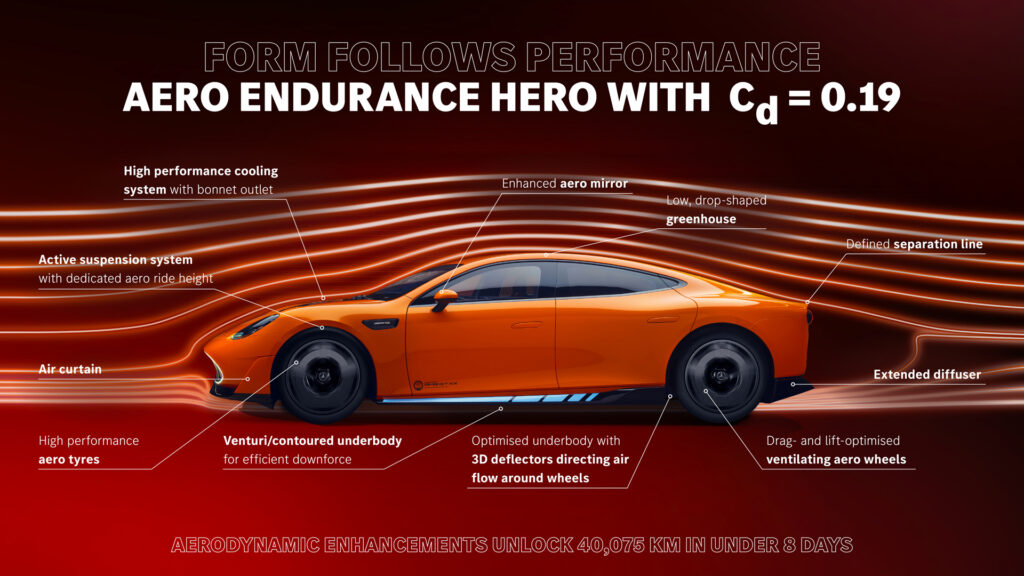

車体の空気抵抗は、Cd値と前面投影面積の積で決まります。かつては光源を使った影の投影法で計測していましたが、現在ではレーザー光によるスキャン技術により高精度に測定されています。メルセデス・ベンツは、外形デザインだけでなくアンダーボディのパネル化、シーリングの徹底、ホイール前後のスポイラー形状最適化など、細部まで工夫を重ねています。さらに、ラジエター裏の可変ルーバーで必要に応じて気流を制御し、不要な抵抗を回避しています。

初期開発段階では、従来の風洞模型に代わりCFD(数値流体力学)シミュレーションを活用。250以上の計算を行うDOE(実験計画法)解析を通じて、トランクリッドの高さなどパラメータの影響や相互作用を評価します。EQSの世界記録的なCd値0.20達成の裏には、数千回に及ぶ仮想風洞シミュレーションと700コア規模の計算リソースが投入されました。

快適性に直結するのが「エアロアコースティクス」です。風切り音はAピラーやドアミラー周辺で発生しやすく、CFD解析や1:1模型による風洞実験で早期に最適化。350マイクロホンアレイで三次元的に音源を可視化し、微細な改善を積み重ねます。さらにメルセデス・ベンツは心理音響学的な評価指標も独自に開発。ラウドネス(音の大きさ)、シャープネス(鋭さ)、会話明瞭度指数AIなどを基準に、実際に乗員がどう感じるかを定量化しています。人工頭部を用いたバイノーラル計測により、耳で感じる音をそのまま再現できる点も特徴です。

安全性への貢献として「視界保持」も重視されます。雨水や泥の付着を防ぐため、Aピラーやドアミラー形状、シールや水切りの最適化を実施。蛍光液を用いた風洞実験で飛沫の流れを可視化し、サイドウィンドウやミラーの「コア視界領域」を常にクリアに保つことを目指しています。

さらにオープンカーでは「ドラフトフリー快適性」が追求されています。CLEカブリオレに標準搭載されるAIRSCARF®ネックヒーターとAIRCAP®電動ウインドディフレクターはその象徴です。特にAIRCAP®は、ルーフフレームから伸びるディフレクターと後席後方の風防を組み合わせることで車内乱流を大幅に低減します。風洞での徹底的なチューニングにより、快適性を損なわず静粛性も確保しました。

効率、快適性、安全性を一体で支える空力性能は、メルセデス・ベンツにとって「見えない価値」です。細部への執念と最先端の測定技術により、同社はこれからもクルマの本質的な魅力を高め続けていきます。

コメント